Мобилизационные мероприятия и национальная политика на Cеверном Кавказе в период Великой Отечественной войны.

***

Автор: Алексей Безугольный

Статья основана на архивных документах военных и партийных органов Северного Кавказа и Закавказья и посвящена малоизученным проблемам мобилизационных и призывных кампаний в северокавказских национальных автономиях в годы Великой Отечественной войны. Автор выявляет взаимосвязь между сталинской национальной политикой на Северном Кавказе и мобилизационно-призывными мероприятиями. Реагируя на обострение социально-политической обстановки на Северном Кавказе в начале войны и особенно в период обороны Кавказа (июль — декабрь 1942 года), советское руководство поэтапно приостановило призыв в ряды действующей армии представителей всех народов Северного Кавказа. Мобилизации выполняли функции своеобразного фильтра, отсеивавшего от призыва те народы, участие которых в вооруженной борьбе с врагом советское правительство считало нежелательным. Господствовал принцип тотального недоверия, позже положенный в основу решений о выселении ряда северокавказских народов с их исторической родины. Своего рода «компенсацией» стало добровольчество; однако оно быстро выродилось в кампанию полупринудительного призыва и не встретило в целом положительного отклика со стороны горцев. В конечном итоге качественные и количественные характеристики добровольчества получили со стороны Москвы негативную политическую оценку и послужили дополнительным доводом в пользу решения о депортации ряда горских народов.

Мероприятия по мобилизации советских граждан в Красную Армию в годы войны отражены в литературе эпизодически, а их особенности в национальных окраинах Советского Союза не изучены вовсе. Исследователи не видели здесь проблемы. В советской историографии цифры призыва в армию по той или иной республике использовались для иллюстрации вклада того или иного народа в дело Победы[1]. Они служили местным пропагандистским интересам и не подвергались научному анализу. Такой подход сохранился и в современной литературе. Характерен прием авторов книги «Чеченцы: история и современность». В главе об участии чеченцев в Великой Отечественной войне в качестве одного из авторитетных источников приводится выдержка из постановления Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) от 13мая 1943 года об итогах добровольческой кампании в этом регионе. Цитируемый авторами обширный отрывок о «проявлении подлинного советского патриотизма» чеченскими добровольцами и «безусловной воле чечено-ингушского народа выполнить свой долг перед Советской Отчизной» является обычной трафаретной преамбулой многих советских документов, не несущей в себе смысловой нагрузки[2]. Содержательная часть постановления, опущенная авторами, начинается сразу же за упомянутым отрывком типичным чиновничьим эвфемизмом: «Но есть ряд серьезных и крупных ошибок»[3]. Перечисление «ошибок» открывает картину фактического провала кампании по вербовке добровольцев: ничтожное число желающих вступить в ряды Красной Армии, перерождение добровольчества в обязательный призыв, кампанейщину, массовое уклонение от призыва и дезертирство по пути на сборные пункты вынужденных «добровольцев» и т. д.[4] Другие документы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны, подтверждают это[5]. Вербовка добровольцев среди чеченцев и ингушей была отменена, а вскоре было принято решение об их депортации с исторической родины.

Разумеется, нельзя связывать постигшую в 1944 году чеченцев и ингушей трагедию только с провалом добровольческой кампании. Но очевидно также, что ее итогам в Москве была дана и соответствующая политическая оценка, особенно если учесть, что кампания была санкционирована лично Сталиным[6]. Упомянутый эпизод показывает, что мобилизационные мероприятия требуют тщательного изучения, выявления их корреляции с текущими установками сталинской национальной политики. Этой важной взаимозависимости и посвящено данное исследование.

Рамки статьи ограничены анализом мобилизационных мероприятий в отношении коренных народов Северного Кавказа, хотя проблема взаимосвязи мобилизаций граждан с государственной национальной политикой во время войны не исчерпывается только этим регионом. Различные модификации этой взаимосвязи можно усмотреть в большинстве национальных неславянских республик. Работа в этом направлении ведется автором, но существенно замедляется труднодоступностью архивных источников, большой массив которых не рассекречен по сей день (прежде всего это важнейшие для разработки темы документы Центрального архива Министерства обороны — ЦАМО). В этом отношении Северокавказский регион наилучшим образом обеспечен источниками, объем и информативная ценность которых позволяет делать достоверные выводы.

Работа состоит из двух частей. В первой показана динамика развития социально-политической ситуации в северокавказских автономиях в годы войны. Во второй рассматривается курс правительства на ограничение призыва в армию коренного населения северокавказских республик в контексте ужесточения здесь государственной национальной политики.

I. Война и проблема лояльности северокавказских горцев режиму

Вступившее в войну советское общество содержало в себе немало противоречий и подавленных конфликтов, порожденных практикой бескомпромиссной социально-классовой борьбы, трагическими издержками форсированных экономических преобразований. В годы войны они выливались в открытое сопротивление советским властям со стороны отдельных лиц, в явления коллаборационизма, саботажа и дезертирства. Одной из таких конфликтных сфер был национальный вопрос. Северокавказский регион оказался в числе наиболее взрывоопасных. Экономические и социально-политические эксперименты 1920 – 1930-х годов нарушили традиционный патриархально-родовой быт горцев и вызвали брожение в их среде[7].

В условиях войны лояльность горцев режиму приобретала особую важность, поскольку решался вопрос о допуске их к оружию и профессиональной военной подготовке.

«Все эти факты вызывают большое недовольство у населения…»

Война тяжелым, подчас непосильным бременем легла на плечи населения Кавказа. Многочисленные налоги, мобилизации скота и транспорта, оборонительные работы, денежные займы подрывали хозяйство горцев. По мере приближения линии фронта нажим на них лишь увеличивался. Сложная задача довольствия более чем миллионной армии, оборонявшей Северный Кавказ, также в основном была решена за счет местного населения. Принятое вскоре после начала битвы за Кавказ постановление Военного совета Закавказского фронта[8] требовало «усилить использование местных продовольственных и фуражных ресурсов и особенно муки, жиров, круп, мяса, зернофуража» Дагестанской, Северо-Осетинской, Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской республик, Орджоникидзевского и Краснодарского краев. Одновременно прекращался завоз перечисленных продуктов на территории этих республик и краев[9]. Проблему усугублял хаос военной обстановки. Представитель Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Битиев, командированный на Северный Кавказ, наблюдал весьма распространившуюся с приближением линии фронта картину. Группы военных под предлогом нужд армии и без предъявления нарядов изымали у колхозников хлеб, скот, материальное имущество — иными словами, занимались мародерством. На строительство полевых сооружений без особой нужды разбирались новые дома. По словам Битиева, «все эти факты вызывают большое недовольство у населения…», а их искоренение тормозится покровительственным равнодушием военных властей[10]. Иногда вследствие правовой безграмотности принудительные мобилизации проводились с санкции самого высокого начальства, как это было, например, после издания 23 мая 1942 года постановления Военного совета Северо-Кавказского фронта об объявлении части территории Северного Кавказа «особой военной зоной», в пределах которой военные власти имели право неограниченного распоряжения имуществом населения и его трудом[11]. В то время как пропаганда рисовала образ нацистской «грабьармии», «факты безобразного обращения с местным населением»[12] именно советские войска выставляли в очень невыгодном свете. Приходилось применять жесткие репрессивные меры в отношении лиц, допускавших экспроприации без санкции военных советов армий и фронтов[13]. Впрочем, гражданские власти, выполняя правительственные задания, тоже часто прибегали к грубому администрированию[14]. Имела место даже практика взятия в заложники членов семей, уклонявшихся от оборонных работ[15].

Как правило, все эти проблемы выходили наружу и подвергались обсуждению лишь после того, как тот или иной местный лидер снимался Москвой со своего поста и подвергался остракизму своих недавних коллег, спешивших отвести от себя удар. До этого, благодаря круговой поруке и местничеству, республиканским властям подолгу удавалось замалчивать неблагоприятную ситуацию в своих регионах. Так, в Дагестане проверка, проведенная в сентябре 1942 года сотрудниками НКВД и лично Л. П. Берией, выявила крупнейшие недостатки и злоупотребления в административном управлении горными районами республики. В результате многолетних засух и недородов их население находилось на грани голода. Оно активно выражало свое недовольство, игнорируя колхозы, уклоняясь от призыва в армию, дезертируя, уходя в банды. Однако местные партийные и советские власти самоустранились от проблем, опасались брать на себя инициативу в столь сложном деле и ожидали указаний сверху[16]. На основе предложений Берии, командующего войсками Закавказского фронта И. В. Тюленева и первого секретаря ЦК КП(б) Азербайджана М.-Д.А. Багирова 16 сентября было издано специальное постановление ГКО по Дагестану №2309 за подписью Сталина[17]. В соответствии с ним со своей должности был снят первый секретарь Дагестанского обкома Н. И. Линкун. И только на последовавшем сразу за этим событием XIV пленуме обкома ВКП(б) Дагестана, стремясь отмежеваться от грядущих чисток, недавние коллеги Линкуна заговорили вслух о бедствиях, постигших республику. Говоря о последствиях голода среди горцев-аварцев и их стихийном переселении на равнину в 1941 году, обернувшихся многочисленными жертвами, один из выступавших в характерной манере самобичевания отмечал: «Все происходило на наших глазах и только после вмешательства ГКО мы делаем удивленные лица: “искривления нашей национальной политики”… Не мы ли были свидетелями этого невольного переселения… когда многотысячная армия бедствующего народа спустилась с гор на плоскость, голодала и вымирала, кто из нас на наших партийных совещаниях и конференциях, пленумах открыто сказал об этом? Никто, ни один. Все это как-то считалось явлением обычным, проходило мимо нас и называлось “неорганизованным переселением”»[18].

Аналогичная ситуация складывалась и в других северокавказских регионах. Осенью 1942 года заместитель наркома внутренних дел СССР И. Серов докладывал в Москву: «В течение длительного времени местные органы власти не завозили в горные районы товаров широкого потребления (керосин, спички, мыло, соль и т. д.), в результате [чего] небывало возросли цены на эти товары. Это все в известной степени восстанавливало местное население против органов власти»[19].

Рост уголовного и политического бандитизма в северокавказских республиках

На фоне растущего недовольства горского населения действиями властей в ряде горных районов росло бандитско-повстанческое движение. Своего пика оно достигло в 1942 году, с началом сражения за Кавказ, когда бандитствующие элементы получили возможность получать помощь от фашистских диверсантов. Гитлеровцы полагали, что в большинстве своем коренное население Северного Кавказа за питает ненависть к русским и к ассоциировавшемуся с русскими большевистскому режиму. Нацистские идеологи были уверены в том, что им удастся привлечь горцев на свою сторону и возлагали большие надежды на их поддержку в сражении за Кавказ.

Существовала вполне определенная тенденция к организационному оформлению банддвижения и провозглашению политических целей лидерами крупных бандгрупп в Кабардино-Балкарии, Карачае, Чечено-Ингушетии. Уголовный бандитизм перерождался в антисоветское профашистское повстанческое движение. Бандгруппы имели штабы, базы, средства связи. Одна из группировок, разгромленная на территории Чечни, насчитывала около 600 человек[20]. В октябре 1942 года командующий Закавказским фронтом доносил в Ставку: «Нужно сказать, что бандитизм развивается в размерах, с которыми приходится считаться и привлекать на [его] подавление немалые силы. Помимо частей НКВД, от фронта занято борьбой с бандитизмом 18 отдельных рот и два усиленных батальона; на всех военных дорогах держатся усиленные гарнизоны»[21]. Указаны были и наиболее пораженные этим явлением регионы — Чечено-Ингушетия и северо-западный Дагестан. В течение этого года на территории Северного Кавказа было проведено 43 войсковых чекистских операции (не считая операций, проводившихся частями Красной Армии), в ходе их было ликвидировано 2342 бандита[22].

Наибольшее беспокойство вызывала ситуация в Чечено-Ингушетии, где антисоветские и профашистские настроения, казалось, могут стать массовыми. В специальном постановлении Военного совета 44-й армии констатировалось: «Элементы из местного населения… ведут антисоветскую агитацию и сеют пораженческие настроения… Контрреволюционная часть населения сама встает на этот путь и тем самым активно содействует противнику в проведении его планов. Так, установлено немало случаев скупки населением оружия, укрытия банд, подведения немцев к нашим окопам»[23].

С ростом бандитизма были тесно связаны рост уклонений от службы в армии и дезертирство. По словам председателя Дагестанского Верховного Совета Тахтарова, выступившего в сентябре 1942 года на XIV пленуме Дагестанского обкома ВКП(б), еще за три-четыре месяца до того эти явления не имели широкого распространения в республике[24]. Становясь массовым, самое тяжкое воинское преступление, дезертирство, в любом случае подрывающее боеспособность вооруженных сил, в контексте антисоветского националистического движения приобретало окраску государственного преступления. Между тем центр не имел четкого представления о масштабах этого явления и вынужден был реагировать даже на явно провокационные сообщения германской прессы. В начале мая 1942 года Генштаб поручил начальнику штаба СКВО[25] проверить достоверность (и «при подтверждении — принять меры к ликвидации») сообщения в одной немецкой газете, утверждавшей, что «в чеченских и ингушских городах скрывается большое число дезертиров. Тут дезертирство приняло характер восстания. Дезертиры покупают у красноармейцев за большие деньги винтовки и другие припасы»[26].

Военный призыв как инструмент национальной политики

Масштабность негативных социальных явлений в северокавказских республиках еще не доказывает, что все коренное население Кавказа не принимало советской власти и склонно было к сотрудничеству с врагом. Однако в своей национальной политике сталинский режим неизменно предпочитал перестраховаться. В самом начале войны принудительному выселению в отдаленные районы страны подверглись граждане СССР, принадлежавшие народам, воюющим с СССР и враждебным ему либо к родственным этим народам этническим группам, — немцы, румыны, некоторые тюркские народы Закавказья и др. Люди этих национальностей принудительно увольнялись из армии и, как отмечал один из командиров, наблюдавший процесс увольнения «„неблагонадежных“, даже если они проявляют патриотические чувства, „это все равно признается как напускное“»[27] (выделено мной. — А. Б.). В отношении к народам, вызывавшим подозрения у режима, возобладал принцип превентивного и тотального недоверия. В полной мере это проявилось и на Северном Кавказе.

Совокупность перечисленных выше факторов стала причиной принятия советским правительством решения о приостановке призыва в северокавказских республиках. 26 июля 1942 года Постановлением Государственного Комитета Обороны № 2100сс была объявлена общегосударственная кампания по призыву «полностью всех граждан» 1924 года рождения[28]. Но через несколько дней, 30 июля, приказом Народного Комиссара обороны № 0585 было внесено уточнение — «до особых указаний» запретить призыв в армию представителей горских, то есть коренных национальностей Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана, а также национальностей не прозывавшихся по Закавказью[29]. Ту же норму повторил и приказ НКО № 0974 от 21 декабря, объявлявший призыв лиц 1925 года рождения[30].

Это политическое решение было принято в условиях, когда на фронте сложилась критическая ситуация. Немецко-фашистские войска рвались на Кавказ и к Нижней Волге, угрожая захватить важнейшие экономические регионы страны. Советские войска понесли ряд крупнейших поражений под Харьковом, в Крыму, под Воронежем и безостановочно отступали на юг и запад, едва сдерживая напор противника. 28 июля из-под пера Сталина вышел получивший печальную известность приказ НКО № 227 («Ни шагу назад!»), резко ужесточавший дисциплинарную практику в войсках. Он имел долговременный политический и пропагандистский эффект, лег в основу репрессивной нормативной базы, действовавшей в армии на протяжении войны. Именно в свете положений этого документа следует рассматривать мобилизационную политику государства на Кавказе летом 1942 года. Приказ констатировал падение авторитета Красной Армии у населения («начинает разочаровываться в ней, теряет веру» в Красную Армию и даже «проклинает» ее), ставил знак равенства между укреплением дисциплины и боеспособности советских войск («Можем ли мы выдержать удар?… Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу теперь работают прекрасно… Чего же нам не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках… В этом теперь наш главный недостаток»), требовал остановить немецкое наступление любой ценой (создание заградительных отрядов, наделение командиров и политработников внесудебными полномочиями— «паникеры и трусы должны истребляться на месте»). Короче, предъявлял чрезвычайно высокие требования к морально-политической устойчивости Красной Армии. И в создавшейся тогда атмосфере шпиономании, всеобщей подозрительности, страха измены решение об отмене призыва среди горцев можно считать естественным и по-своему логичным.

Вместе с тем ни эти, ни все последующие решения не обнародовались и не комментировались властью, благодаря чему поддерживалась видимость продолжения прежнего правительственного курса в национальных автономиях Северного Кавказа.

28 июля постановлением ГКО №2114 было объявлено о сформировании на территории Северо-Кавказского военного округа восьми стрелковых дивизий. Для этого требовалось 52,5 тыс. человек. Однако из перечня людских ресурсов, пригодных к укомплектованию новых соединений, были исключены горцы Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии[31]. Этим республикам, несмотря на колоссальную нехватку людей, был дан мизерный наряд — всего 700 человек, что соответствовало остатку военнообязанных «европейской национальности»[32].

В перечень народов, не подлежавших призыву, в 1942 году не было включено коренное население Карачаевской, Черкесской, Адыгейской и Северо-Осетинской автономий. Территории первых трех были полностью оккупированы немецкими войсками еще в первую половину августа, в самом начале битвы за Кавказ, призыв там был попросту невозможен. Что касается осетин, то упоминаний о них в официальных документах, содержащих перечень народов, не подлежавших призыву, нет. В то же время обращает на себя внимание то, что наряды на людские ресурсы для Северной Осетии не превышали нескольких сот человек[33].

Все же приток горцев в армию некоторое время продолжался. На 20 ноября 1942 года в составе Северной группы войск Закавказского фронта, полоса действий которой пролегала по территории Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии и Дагестана, числилось 1483 представителя народностей Дагестана, 1094 осетина, 357 кабардинцев и балкарцев, 90 чеченцев и ингушей. При этом основная масса осетин (719 человек, или 65,7% от всех призванных) и кабардинцев и балкарцев (308 человек, или 86,3%) находились в составе 9-й армии, действовавшей на территории их республик, а подавляющее большинство дагестанцев (1339 человек, или 90,3%) — в составе 44-й армии, прикрывавшей дагестанское направление. Это наводит на мысль, что решения о призывах горцев принимались явочным порядком на низовом уровне — например, постановлением военного совета армии — при попустительстве вышестоящих инстанций[34]. Армии самостоятельно пытались покрыть огромный дефицит в людях, когда списочная численность многих соединений не превышала половины штатной, а численность всей 37-й армии, истощенной в ноябрьских боях, составляла лишь 5,5 тыс. человек (половина штатного состава одной стрелковой дивизии). Есть свидетельства, что указания об использовании горцев в строевых частях давало Управление формирований Закавказского фронта. Даже нехватка калмыков-кавалеристов для пополнения 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии частично была восполнена горцами[35].

Отмена призыва среди горцев Северного Кавказа парадоксальным образом уживалась с другим явлением, также связанным с началом битвы за Кавказ. Речь идет о сознательной эскалации милитаристских и националистических настроений горцев в прессе и устной пропаганде. Начало было положено обнародованием обращения старейшин Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии к народам Северного Кавказа по поводу зверств оккупантов в кабардинском селении Кызбурун-I, а затем митингами народов Северного Кавказа 13 августа и горской молодежи 26 августа. Материалы этих мероприятий широко распространялись в периодической печати, отдельных изданиях и устно[37]. Образ горской воинственности включал в себя набор как положительных общечеловеческих качеств (смелость, решительность, верность), так и специфических, обычно приписываемых горцу (гордость, неподкупность, свободолюбие). Апеллировали к адату, к обязанности вести священную войну против неверных, к таким традиционным глубинным пластам ценностной ориентации поведения, как кровная месть, круговая порука, долг воина перед родителями, почтительное отношение к женщинам в связи с насилием над ними немцев[38]. Откат от ортодоксально-большевистской пропаганды и причудливое смешение кавказско-мусульманских ценностей с большевистской терминологией (типа «мюридов революции»[39]) свидетельствовали о стремления власти стать более привлекательной в глазах горцев.

Обращает на себя внимание то, что развернутая в августе 1942 года пропагандистская кампания нацеливала горцев прежде всего на трудовые подвиги, партизанскую борьбу, оборону «своего края», но не на участие их в вооруженной борьбе в рядах регулярной армии. При этом подчеркивалось, что стоящие перед ними задачи по важности не уступают решаемым на фронте. А значит, оставшиеся в тылу и вступившие в ополчение ничуть не хуже тех горцев, что ранее были призваны в Красную Армию («будем уничтожать фашистских людоедов как уничтожают их на фронтах Отечественной войны героические сыны Дагестана»[40]). Ответом на зверскую расправу фашистов над жителями селения Кызбурун-I должна была стать месть — но своеобразная, трудовая: «Вдвое, втрое напряженнее работать, чем вчера и сегодня»[41].

Мобилизационная политика и репрессии против народов Северного Кавказа

С начала января 1943 года, по мере стремительного освобождения территорий северокавказских республик от оккупантов, работа республиканских военкоматов стала немедленно восстанавливаться. Так, весь аппарат Кабардино-Балкарского республиканского военкомата был направлен в Нальчик уже на следующий день после освобождения города. Всем военкоматам были даны указания «не допускать излишней задержки» в регистрации и отправке в армию военнообязанных и призывников из освобожденных районов. Оперативные группы военкоматов следовали непосредственно за боевыми порядками наступавших частей Красной Армии, выявляя и направляя в армейские запасные части годные к службе контингенты[42].

Однако результаты мобилизации и призыва были ничтожными, поскольку призыву в армию подлежали только лица европейских национальностей. На 1 апреля 1943 года из трех республик Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии в войска в общей сложности были отправлены лишь 1313 человек[43]. В отношении представителей горских народов было дано категоричное разъяснение: «…в армию не призывать и никуда не отправлять»[44]. После регистрации в военкоматах по месту жительства они отправлялись по домам «до особых распоряжений». С начала 1943 года призыв был также приостановлен среди осетин, а после освобождения— в Карачае и Черкесии.

Именно принципиальным отказом от использования в войсках горцев объясняются чрезвычайно незначительные показатели наличия годных для службы в армии людских ресурсов в северокавказских республиках. Так, на 15 июля 1943 года в Кабардино-Балкарии состояли на учете как годные к строевой службе 222 военнообязанных в возрасте до 47 лет и ни одного призывника, в Северной Осетии соответственно 408 военнообязанных и 39 призывников, в Чечено-Ингушетии — 281 и 35 человек. Директивой Главного Управления формирований и комплектования Красной Армии (сокращенно Главупраформ или ГУФ) № М/1/1493 от 9 октября 1943 года запрет на призыв был распространен на военнообязанных и призывников карачаевской, черкесской и адыгской национальностей[45]. Число лиц, не призывавшихся по национальному признаку, к ноябрю 1943 года достигло 95 тыс. человек[46]. Эта цифра сопоставима с численностью усиленной общевойсковой армии.

В 1943 году запрет на призыв северокавказских горцев приобрел новую функцию: фактически обеспечивал концентрацию в пределах республик населения, намеченного к депортации. Тот же смысл имели и усилия по так называемой легализации — этот термин в источниках означает добровольное сложение бандитами оружия и возвращение их в места постоянного проживания. Любые попытки организации призыва в северокавказских республиках Москва немедленно пресекала. 29 июня 1943 года представитель Главного управления формирования и укомплектования войск НКО в телеграфных переговорах с начальником штаба Северо-Кавказского военного округа Барминым в резкой форме отчитал последнего за то, что якобы был начат призыв в армию карачаевцев. Бармину было приказано «немедленно отменить призыв и призванных карачаевцев распустить по домам». Тут же было подчеркнуто: «Карачай, Кабардино-Балкария, Чечено-Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия — негорские национальности подлежат перерегистрации; горцев не перерегистрировать и не призывать»[47].

Тревога Москвы оказалась необоснованной: штаб СКВО не нарушал предыдущих запретов на призыв. Зато цитированный документ четко указывает на источник этих настойчивых распоряжений. По словам Бармина, секретарь ставропольского крайкома М.А. Суслов «разговаривал по этому вопросу с т. Берия», который указал, что «существует ряд причин» (выделено мной. — А. Б.), по которым призыв карачаевцев недопустим[48]. В соединении с именем наркома внутренних дел упомянутый ряд причин вряд ли может быть истолкован иначе как подготовка депортации карачаевцев, которая и была осуществлена в ноябре 1943 года. Отказ в призыве в армию встроен в репрессивную цепь: прекращение призыва и легализация дезертиров и бандитов — концентрация карачаевского населения в долинах — поголовная депортация. Аналогичные меры были предприняты в отношении чеченцев и ингушей, а также «местных национальностей Кабардино-Балкарской АССР»[49]. Дезертиры из числа этих национальностей, добровольно являвшиеся в органы местной власти, не подлежали уголовному преследованию, как и воинской повинности[50]. В одной из телеграмм разъяснялось, что лицам из числа дезертиров, добровольно подавших заявления о возвращении в армию, также должно быть отказано в призыве[51].

Отмена призыва вызывала порой неожиданные последствия; впрочем, и их власть обращала в свою пользу. 4 августа 1943 года ставропольский крайвоенком сообщал начальнику штаба Северо-Кавказского военного округа, что известие об отмене призыва в Карачаевской автономной области вызвало массовый отток карачаевцев с фронта. Под предлогом командировок или отпусков они возвращались в родные селения, нигде не регистрируясь. Однако органы НКВД закрывали глаза на это явление, так как для них главным было не вызвать в населении брожения и не сорвать легализацию карачаевцев, возвращавшихся с гор в аулы[52].

Добровольчество как суррогат обязательного призыва

Альтернативой обязательному призыву в тех регионах, где он был отменен, стало добровольчество. Оно должно было автоматически предохранять Красную Армию от проникновения в нее антисоветски настроенных и неустойчивых элементов. В начале войны добровольчество на Северном Кавказе, как и во всей стране, сосуществовало с обязательным призывом и являлось, таким образом, дополнительным источником комплектования действующей армии. Этим движением охватывался, как правило, непризывной контингент граждан: мужчины старших и допризывных возрастов, комиссованные по болезням и т. д. Кроме того, государство перекладывало вопросы имущественного обеспечения добровольческих формирований на регионы и на самих граждан, чем достигалась значительная экономия средств, необходимых регулярной армии.

С приостановкой призыва титульных национальностей северокавказских республик добровольчество приобрело особый политический оттенок. Потребности комплектования войск и восполнения потерь вступили в конфликт с курсом проводимой национальной политики. Возможность стать добровольцем теперь стала привилегией политически благонадежных граждан.

В конце августа 1942 года Чечено-Ингушский обком партии совместно с командующим Северной группой войск Закавказского фронта генералом И. И. Масленниковым запросили у Ставки Верховного Главнокомандования разрешение провести прием добровольцев среди чеченцев и ингушей на том основании, что все они «хотят драться с фашистами»[53]. Перед принятием решения Сталин запросил мнение Берии и генерала армии Тюленева, которые ответили: «Формирование каких-либо частей из чеченцев и ингушей в данное время считаем нецелесообразным»[54]. Очевидно, рекомендация Берии оказала решающее влияние на окончательный запрет приема чеченцев и ингушей в армию. Однако здесь же Берия допустил исключение: «Наиболее проверенные (здесь и далее выделено мной. — А. Б.) чеченцы и ингуши, так же как и осетины будут использованы в необходимых случаях в качестве проводников, разведчиков частями Красной Армии. После проверки на конкретных делах из них будут создаваться небольшие добровольческие отряды для борьбы с противником»[55]. В другом донесении Берии в Москву говорится о «тщательной проверке каждого из них»[56].

Перевес политических мотивов над потребностями армии вкупе с пристальным вниманием к добровольчеству на Северном Кавказе лично Сталина («товарищ Сталин приказал…», «товарищ Сталин разрешил…» вместо чаще употребляемого безличного «ГКО постановил» или «Ставка приказала») наводит на мысль о том, что оно стало немаловажным элементом национальной политики в регионе.

Наиболее отчетливо этот тезис подтверждает пример добровольческой кампании в Чечено-Ингушетии и Дагестане в феврале-марте 1943 года. Она была проведена спустя много месяцев после приостановки призыва представителей коренных народов этих республик. Ход и итоги кампании хорошо задокументированы.

Директивой заместителя народного комиссара обороны генерал-полковника Е. А. Щаденко № ГУФ/28ш от 26 января 1943 года была объявлена мобилизация добровольцев[57] из числа чеченцев, ингушей и представителей народностей Дагестана. Проводилась она при активном участии советских, партийных и комсомольских организаций республик. Была организована мощная пропагандистская кампания, в которой участвовали все наличные силы местных партийных идеологов и работников военкоматов. Местные власти отдавали себе отчет в политической важности мероприятия: требовалось на деле доказать лояльность горцев советской власти. Однако добровольческая кампания сразу же стала давать сбои из-за нежелания большинства военнообязанных на нее откликнуться.

Особенно напряженная ситуация сложилась в Чечено-Ингушетии. Здесь призывные комиссии в полной мере столкнулись с особенностями менталитета горцев, например, с большим влиянием старейшин родов и религиозных авторитетов, тейповой замкнутостью и враждой между тейпами. В отдельных случаях удавалось успешно манипулировать архаичными обычаями: склоняли на свою сторону старейшин («почетных стариков»), пожилых женщин — основательниц родов и вели через них агитацию. При этом опять-таки допускались серьезные отклонения от коммунистической идеологии. Особенно примечательны в этом смысле широкое сотрудничество с мусульманской общественностью и повсеместная эксплуатация исламских ценностей. Процесс агитации за вступление в ряды советской армии и само содержание агитации принимали достаточно экзотические формы. Например, агитировали непосредственно во время богослужений. Один мулла, возглавивший партизанский отряд, обосновывал обязанность каждого ингуша защищать Родину положениями Корана. Или старик на митинге заявлял: «Каждый, погибший на фронте попадет в рай, а умерший трусом попадет в ад»[58]. Грозили позором, который неминуемо ляжет на род, члены которого откажутся от призыва. («Тем, которые не пойдут в армию, и не только им, но и семьям их не может быть места в селе Базоркино», «Пусть помрет та молодежь, которая не идет добровольно в ряды Красной Армии»[59]).

Однако в целом население вело себя крайне инертно. «Добровольцев очень мало», — отмечал военком республики Бронзов[60]. Люди справедливо указывали властям на добровольность кампании, ссылались и на наложенный прежде запрет на призыв: «Сталин запретил призывать чеченцев и ингушей в армию, а местные власти, несмотря на это, призывают»[61]. Как и карачаевцы (см. выше), многие чеченцы и ингуши расценивали этот запрет скорее как благо.

Угроза срыва добровольческой кампании, с одной стороны, стремление республиканских властей оправдать доверие Кремля, с другой, неизбежно вели к подмене добровольческого принципа обязательным, тем более что элементы принудительности были заложены еще в самой директиве ГУФ. Для Чечено-Ингушской АССР был установлен наряд в 3000 человек в качестве пополнения для 30-й кавалерийской дивизии. Наряд был распределен по районам и для подстраховки намного завышен. Для выполнения нарядов использовались обычные методы обязательного призыва: райвоенкомы по согласованию с местными советскими и партийными властями составляли списки кандидатов в «добровольцы», рассылали им повестки, а затем при помощи работников милиции обеспечивали их явку в райвоенкомат. «Добровольная мобилизация сразу же превратилась в очередной призыв», — констатировал Бронзов. Грубое администрирование, неразборчивость в методах (заложничество и вооруженное конвоирование «добровольцев»), невнимание к будущим бойцам и их семьям (например, нередко у семьи отбирался единственный кормилец, в то время как в соседних семьях оставалось несколько взрослых мужчин) только отталкивали горцев. Они всячески сопротивлялись: отказывались получать на руки повестки, не являлись на сборные пункты, сбегали от конвоя и т. д.

К середине марта 1943 года по всей Чечено-Ингушетии удалось мобилизовать 4208 человек, в основном чеченцев. В войска — в 112Aй запасный стрелковый полк и 30Aю кавалерийскую дивизию — удалось отправить и того меньше: 1850 человек[62].

Благоприятнее положение складывалось в Дагестане. Здесь тоже местами отмечались «грубейшие нарушения принципа добровольности»[63]. Однако властям не пришлось прибегать к крайним мерам, поскольку дагестанцы проявляли значительно большую сознательность. Обновленному Дагестанскому обкому удалось достойно организовать кампанию. К середине марта 1943 года поступило 8255 заявлений добровольцев. Большинство составляли молодые люди, 3,2 тыс. из них владели русским языком. По утверждению заведующего военным отделом Дагестанского обкома партии Омарова, «в большинстве районов заявления подали почти все мужчины»[64]. Правда, он же отметил слабую явку добровольцев на комиссию, что свидетельствовало об определенном формализме записи в добровольцы. Но в целом положение в Дагестане выгодно отличалось от ситуации с добровольчеством в соседней республике. Заместитель командующего Закфронтом генерал-лейтенант Курдюмов в служебном документе отмечал: «Вербовка добровольцев в Дагестане проходит гораздо лучше, чем в Чечено-Ингушской республике. Как видно, [Дагестанский] обком подошел по-серьезному к этому вопросу»[65].

Политическая значимость данного мероприятия стала причиной чрезмерного давления на его ход, что, в свою очередь, обусловили перегибы и злоупотребления на местах. Фактическое извращение идеи добровольчества позволяет определять его для Чечено-Ингушетии как суррогат обязательного призыва. В определенной мере сказанное относится и к Дагестану. Впрочем, это не единственный в истории Великой Отечественной войны пример вырождения добровольного принципа в «добровольно-принудительный»[66].

Определяющей чертой добровольчества на Северном Кавказе можно считать также и то, что оно с самого начала было не самопроизвольным движением снизу, а кампанией, инициируемой и управляемой сверху. Большую активность при этом проявляли партийные лидеры автономных республик: таким образом они пытались решить задачу, ставшую особенно актуальной в связи с ростом политического бандитизма в горах — продемонстрировать полное согласие своих народов с курсом Москвы. В частности, добровольческие инициативы от лица трудящихся в разное время выдвигали обкомы Адыгеи[67], Чечено-Ингушетии, Дагестана[68], Кабардино-Балкарии[69].

Несомненно, что результаты кампании оценивались в Москве с политической точки зрения и повлияли на последующие решения о судьбе горских народов. Новое руководство Дагестана, возглавленное в сентябре 1942 года креатурой Берии и Багирова вторым секретарем ЦК КП(б) Азербайджана А. Алиевым, выдержало «экзамен»[70]. А вот руководство Чечено-Ингушской республики (первый секретарь обкома В. Иванов), несмотря на предпринятые им усилия, этот экзамен не выдержало, не смогло переломить устойчивых антисоветских настроений в среде горцев. «Как никогда, — докладывал республиканскому обкому полковник Бронзов, — политическая и разъяснительная работа была хорошо организована… но исключительно слабая в прошлом, дала свои плохие результаты»[71]. Срыв добровольческого движения в Чечено-Ингушетии продемонстрировал крах коммунистической идеологии в этой республике. Предчувствуя неотвратимость наказания, ее партийное руководство всячески старалось сгладить свои промахи. Неслучайно именно к этому периоду относится постановление Чечено-Ингушского обкома о «готовности чечено-ингушского народа выполнить свой долг перед советской отчизной»[72].

После кампании февраля-марта 1943 года в северокавказских республиках добровольческое движение заявляло о себе только в виде частной инициативы отдельных людей, но не в масштабах республиканских мероприятий. В отношении чеченцев и ингушей и вовсе было признано целесообразным прекратить вербовку добровольцев,mа контингенты, оставшиеся после республиканской кампании, распустить по домам[73]. Уже после падения Берии в 1953 году К. Д. Кулов — в годы войны председатель правительства Северной Осетии — утверждал, что в 1944 году, когда на Северный Кавказ часто выезжал Берия, он «несколько раз похвалил народы Осетии и Дагестана как активных участников войны». «Он говорил правду, — добавляет Кулов, — но этим он упрекал другие народы Северного Кавказа»[74]. «Упрек» Берии материализовался, как известно, в поголовном выселении ряда народов с исторической родины.

Итак, призыв в армию стал действенным средством коррекции государственной национальной политики в соответствии с новыми реалиями воюющего государства. Можно сказать, что мобилизационная политика отражала степень доверия государства к проживающим в нем народам. Она явилась средством превентивного предупреждения возникновения в армии «пятой колонны». Чувствительность мобилизационной политики к изменениям социально-политического климата в кавказских национальных автономиях стала одной из ключевых ее характеристик. Заметим, что практика приостановки призыва не была чем-то уникальным, характерным только для Северо-Кавказского региона. По различным причинам в период войны приостанавливался призыв среди немцев, поляков, хевсур, сванов и даже среди титульных наций советских республик — армян, азербайджанцев, грузин, узбеков, казахов и др.

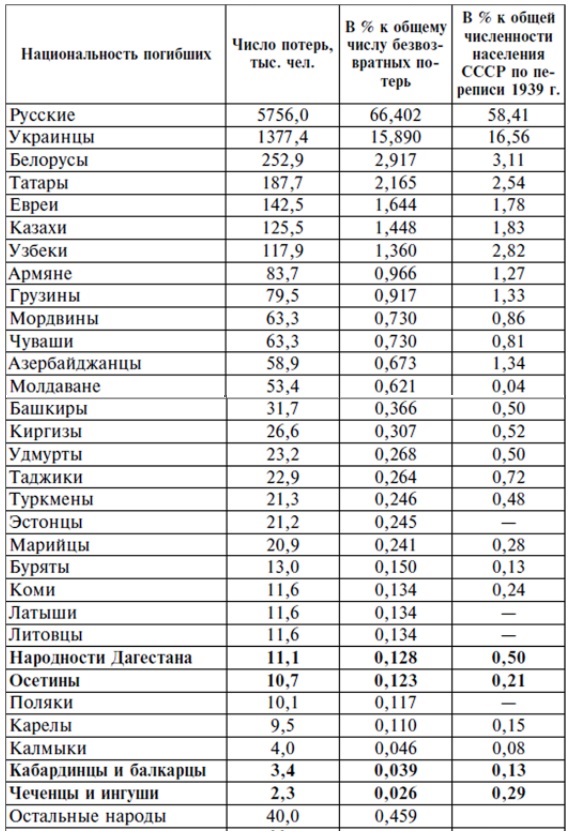

В заключение в виде постановки вопроса можно привести некоторые демографические наблюдения. Если сравнить данные о потерях, понесенных военнослужащими различных национальностей за годы войны, обобщенные недавно известным военным статистиком М. В. Филимошиным[75], с данными о количестве мужского населения по переписи 1939 года, то выяснится, что доля в безвозвратных потерях северокавказских народов была гораздо ниже их удельного веса в населении СССР: у осетин — в 1,7 раз, у кабардинцев и балкарцев — в 3,3 раза, у дагестанцев — в 3,9 раза, у чеченцев и ингушей — более чем в 11 раз[76]. Напротив, потери среди русских составили 66,4% всех военных потерь, тогда как их удельный вес в населении страны в 1939 году был 58,4% Иначе говоря, их доля в общих потерях СССР в 1,13 раза превосходила их же долю в общей численности населения, что в абсолютных цифрах дает внушительную разницу. Таким образом, изменчивая военно-мобилизационная политика государства, помимо прочего, имела следствием серьезную демографическую перегрузку одних народов за счет других.

Безвозвратные потери Красной армии в годы Великой Отечественной войны по национальному составу

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1]См., например: Чечено-Ингушская АССР в годы Великой Отечественной войны. Грозный, 1985. С. 34–35; Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Махачкала, 1980. С. 63.

[2]Чеченцы: история и современность. М., 1996. С. 236–237.

[3]Центральный архив Министерства обороны РФ (далее — ЦАМО). Ф. 209. Оп. 999. Д. 333. Л. 39.

[4]Там же. Л. 39–40.

[5]Там же. Л. 42–44; Д. 408. Л. 92–101; Д. 326. Л. 32–51.

[6]Там же. Д. 326. Л. 1.

[7]Бугай Н. Ф., Гонов А. М. Кавказ: народы в эшелонах. М., 1998. С. 67–80.

[8]В августе-декабре 1942 года территорию Северного Кавказа обороняли войска Закавказского фронта. Он включал две группы войск — Черноморскую, в которую 1 сентября 1942 года был преобразован Северо-Кавказский фронт первого формирования, и Северную. Последняя в конце января 1943 года была преобразована в Северо-Кавказский фронт второго формирования, который и вел операции по освобождению Северного Кавказа (январь-октябрь 1943 года) А в марте ему была подчинена и Черноморская группа войск Закавказского фронта.

[9]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 1064. Д. 2. Л. 100.

[10]Российский государственный архив социально-политической истории (далее— РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л. 85.

[11]Русский архив. Великая Отечественная. Т. 23 (12A2). Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы. 1942 год. М., 1999. С. 162.

[12]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 1063. Д. 646. Л. 35.

[13]Там же. Ф. 5871. Оп. 5689. Д. 70. Л. 220; Д. 74. Л. 41.

[14]Там же. Ф. 209. Оп. 1019. Д. 42. Л. 89–91; Ф. 273. Оп. 875. Д. 2. Л. 18, 28, 30, 33, 53, 65–68, 89.

[15]РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 381. Л. 31–32.

[16]Там же. Ф. 17. Оп. 43. Д. 381. Л. 6, 15–17, 28–32, 49, 64, 86.

[17]Там же. Л. 5.

[18]Там же. Л. 59.

[19]Бугай Н. Ф., Гонов А. М. Указ. соч. С. 138–139.

[20]Российский государственный военный архив (далее — РГВА). Ф. 39385. Оп. 1. Д. 5. Л. 88–92. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 128. Л. 11.

[21]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 1063. Д. 196. Л. 72.

[22]РГВА. Ф. 39385. Оп. 1. Д. 5. Л. 88. 23 ЦАМО. Ф. 209. Оп. 989. Д. 7. Л. 146. 24 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 381. Л. 86.

[23]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 989. Д. 7. Л. 146.

[24]РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 381. Л. 86.

[25]Северо-Кавказский военный округ составлял тыловую зону Северо-Кавказского (позже Закавказского) фронта и подчинялся командующему фронтом. Первоочередными задачами округа были: ведение мобилизационного учета, мобилизации граждан и материальных ресурсов и формирование новых частей и соединений по нарядам фронта и Центра.

[26]Русский архив… С. 115–116.

[27]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 989. Д. 20. Л. 68.

[28]Горьков Ю. А. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941–1945). Цифры, документы. М., 2002. Прил. Док. № 25. С. 514–516.

[29]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 999. Д. 333. Л. 45–46.

[30]Там же. Д. 317. Л. 21; Д. 332. Л. 29.

[31]Там же. Д. 125. Л. 608, 671.

[32]В эту категорию включались представители славянских народов СССР: русские, украинцы и белорусы, а также, как правило, евреи.

[33]Там же. Д. 156. Л. 57–59.

[34]Там же. Оп. 1019. Д. 42. Л. 1569.

[35]Там же. Оп. 999. Д. 53. Л. 187об.

[36]Подсчитано по: там же.

[37]См.: Не пустим врага в наши горы, отстоим родной Кавказ. Махачкала, 1942; Отстоим Северный Кавказ. Махачкала, 1942.

[38]См., например: Дагестанская правда, 1942, 19, 20 августа, 12, 16, 19 сентября; Ортенберг Д. Сорок второй. М., 1987. С. 437.

[39]Дагестанская правда, 1942, 16 сентября.

[40]Там же, 20 августа.

[41]Там же, 19 сентября.

[42]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 999. Д. 446. Л. 78, 88, 106.

[43]Там же. Ф. 51. Оп. 952. Д. 52. Л. 211.

[44]Там же. Ф. 209. Оп. 999. Д. 446. Л. 124.

[45]Там же. Д. 332. Л. 142.

[46]Там же. Д. 408. Л. 419

[47]Там же. Д. 317. Л. 87–89.

[48]Там же.

[49]Там же. Л. 113; Д. 332. Л. 135.

[50]Там же. Д. 332. Л. 151.

[51]Там же. Л. 135.

[52]Там же. Д. 332. Л. 137.

[53]Русский архив… Док. № 525. С. 318.

[54]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 1064. Д. 2. Л. 26.

[55]Там же.

[56]Там же. Л. 14 об.

[57]Примечательно, что как в данной директиве, так и в последующей документации по добровольческой кампании в Дагестане и Чечено-Ингушетии в подавляющем числе случаев используется имеющий обязывающую семантику термин «мобилизация» — вместо более подходящего «вербовка» добровольцев.

[58]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 999. Д. 326. Л. 48.

[59]Там же.

[60]Там же.

[61]Там же. Л. 49.

[62]Там же. Л. 51.

[63]РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 395. Л. 101–102.

[64]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 999. Д. 486. Л. 203.

[65]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 999. Д. 326. Л. 32.

[66]Очевидец создания московского ополчения в 1941 году в возмущенном письме на имя Сталина писал, что «происходит не вербовка, а запись в принудительном порядке всех… рабочих и сотрудников, не взирая даже на возраст, инвалидность, специальность и желание». По мнению автора письма, повинны в таком подходе низовые партийные организации, которые в погоне за высоким процентом включают принудительно в списки всех своих работников (Военно-исторический архив, 2002. № 2. С. 77–81.)

[67]Сиджах Х. И. Воинские и ополченческие формирования Адыгеи в годы Великой Отечественной войны. Майкоп, 1999. С. 45.

[68]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 999. Д. 326. Л. 35–36.

[69]Бугай Н. Ф., Гонов А. М. Кавказ: народы в эшелонах… С. 160.

[70]РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 190. Л. 102, 258.

[71]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 999. Д. 408. Л. 98.

[72]Там же. Д. 333. Л. 38–40.

[73]ЦАМО. Ф. 209. Оп. 999. Д. 317. Л. 113.

[74]Цит. по: Дауров Д. Этот маленький Большой человек. Владикавказ, 2001. С. 82.

[75]Филимошин М. В. Наши павшие как часовые… Потери вооруженных сил СССР в войнах и военных конфликтах // Военно-исторический журнал, 2000. № 2. С.16–25.

[76]Там же.